2001年深秋,广州天河体育中心灯火通明。第九届全运会的赛场上,运动员的呐喊与观众的欢呼交织成一片热浪。场馆角落里,几个年轻人手扶铁质颁奖台,额头沁出汗珠——那是广州建廷团队首次参与国家级赛事临时设施保障的场景。

![颁奖台从铁架变木构,广州建廷用科技带来“[20251109-135344].png 颁奖台从铁架变木构,广州建廷用科技带来“[20251109-135344].png](https://www.kenten.com.cn/upload/images/ueditor/20251109/17626684771055390.png)

“铁台稳固,但搬运时工人容易划伤手。改用木材后,重量减轻,工人们搬运起来也更轻松。”广州建廷体育总监陈广文向记者说道。

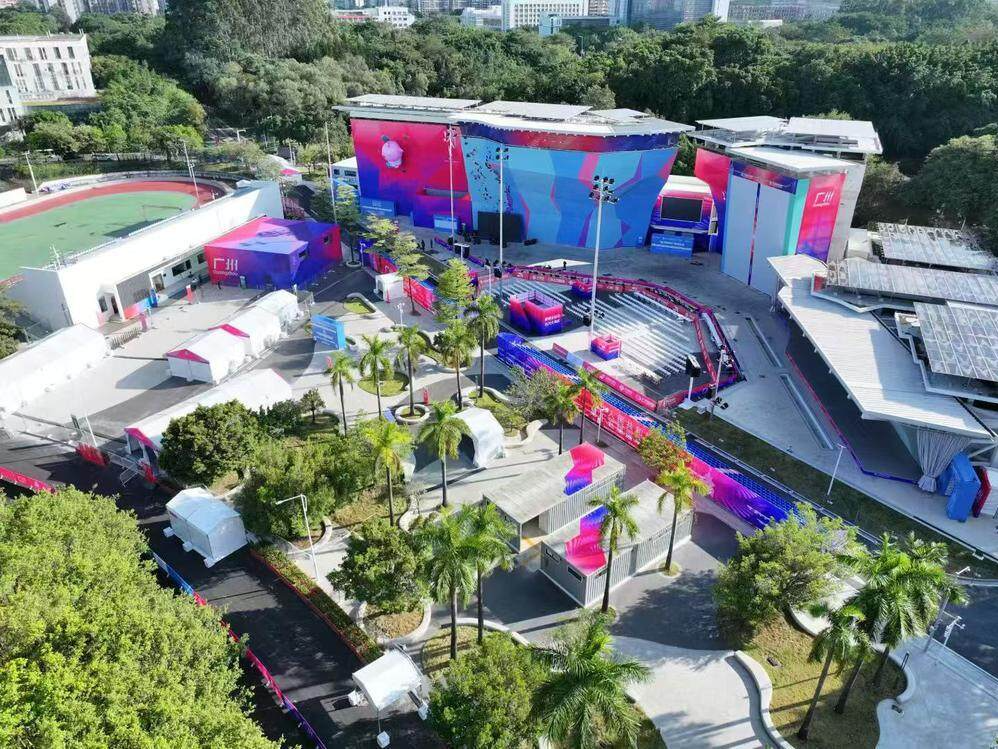

在大型体育赛事中,聚光灯往往聚焦于永久性场馆,而临时设施作为赛事运行的重要组成部分,却常常被忽略。实际上,从临时看台、篷房到颁奖台、安检通道,这些“赛时建、赛后拆”的设施构成了赛事顺畅运行的基础骨架。

临时设施在国际大型赛事中已有广泛应用。2000年悉尼奥运会搭建了超过二十万平方米的铝合金篷房;2022年卡塔尔世界杯的974体育场,由974个回收集装箱搭建而成,成为世界杯历史上首个可拆卸体育场;在北美,临时看台、篷房和脚手架等设施常见于高尔夫、F1等赛事中。

作为广州首批“城市合伙人”企业,广州建廷建筑科技(集团)有限公司已成为本届十五运会临时设施的主供应商。

建廷的发展轨迹,与中国体育赛事产业同步成长。

自2001年成立以来,公司先后服务了九运会、北京奥运会、广州亚运会、北京冬奥会、杭州亚运会及北美F1赛事等国内外大型体育项目,逐步确立其在体育临时设施领域的头部地位。

“九运会时我们更多依靠‘人海战术’,”陈广文回忆,“如今我们已拥有30多项专利,成为国家高新技术企业。”

技术升级带来了服务能力的质变。2022年北京冬奥会期间,建廷研发的篷房经受住了零下25摄氏度的低温考验,成功抵御崇礼大雪;在十五运会中,他们进一步引入智能化技术,采用环保可回收材料,所有设施均符合国家绿色建筑标准,并可实现赛后快速拆卸与二次利用。

尽管技术不断迭代,建廷对“人的体验”的关注始终未变。

陈广文提到,从九运会工人为防滑在手心缠布搬运铁台,到亚运会志愿者因金属座椅冰凉而打寒颤,这些细节促使团队不断优化设计。

“科技向善,最终要服务于人。”他表示,十五运会的临时设施在安检便利性、座椅舒适度、颁奖台设计等方面,都体现了对使用者体验的重视。

在建廷CEO毛再荣看来,企业的角色不仅是赛事服务商,更是“城市合伙人”:“赛事会落幕,但城市永远在生长。我们的使命是让临时设施拥有永久设施的品质。”

从肩扛铁架的九运会,到拥有多项专利技术的十五运会,建廷用二十四年的时间见证并参与了中国体育赛事基础设施的升级进程。

二十四载春秋,这家企业与无数个“第一次”相逢:第一次服务国际赛事,第一次攻克极寒环境,第一次踏出国门走向世界……

“体育赛事的魅力在于瞬间的爆发,而我们的工作是确保每一个瞬间安全落地。”陈广文说。

如今,当全运会的火炬再次在岭南点燃,那些领奖台下的木纹、看台背后的榫卯、无声伸展的无障碍坡道,都将成为另一种“拼搏”的注脚——它们见证了一座城市与一家企业的双向奔赴,也诠释着何为“科技向善”:真正的进步,从来不只是让机器更聪明,更是让每个普通人被温柔托举。